【ざっくり概要】

地球温暖化を防止するための世界各国の行動を定めた、国際的な決め事です。「気温上昇を2℃より低く保ち、1.5℃に抑える」ことや、そのために「温室効果ガス排出量の削減する」ことが言及され、UNFCCC加盟国すべてに中期目標の提出が義務付けられています。

パリ協定とは?成立の経緯と参加国

パリ協定とは2015年のCOP21で採択され、2016年に発効した気候変動に関する国際的な枠組み(お約束)です。パリ協定では2020年以降の温室効果ガス削減に関する複数の約束がなされてます。

1997年のCOP3で採択された京都議定書の後継として、2020年以降の温室効果ガス排出量削減や気候変動対策について目標を示すのがパリ協定です。

締約国は1992年に採択された気候変動枠組み条約(UNFCCC)に基づいています。

パリ協定で掲げられている目標と義務

パリ協定では以下の2つを、世界共通の長期目標として掲げています。

1.5℃目標:世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする

脱炭素社会の実現:そのため、できるかぎり早く世界の温室効果ガス排出量をピークアウトし、21世紀後半には、温室効果ガス排出量と(森林などによる)吸収量のバランスをとる

さらに、各国の温室効果ガス排出量を削減するための「国が決定する貢献」(Nationally Determined Contribution:NDC)とよばれる削減目標の策定と提出が、さらに5年ごとの更新が義務付けられました。

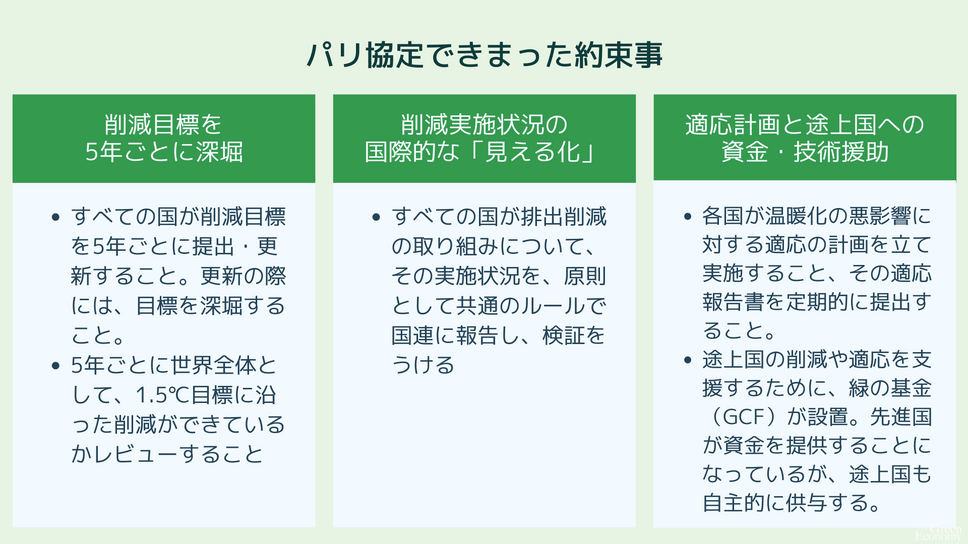

ほかにも以下のようなルールが決められました。

パリ協定における各国の目標

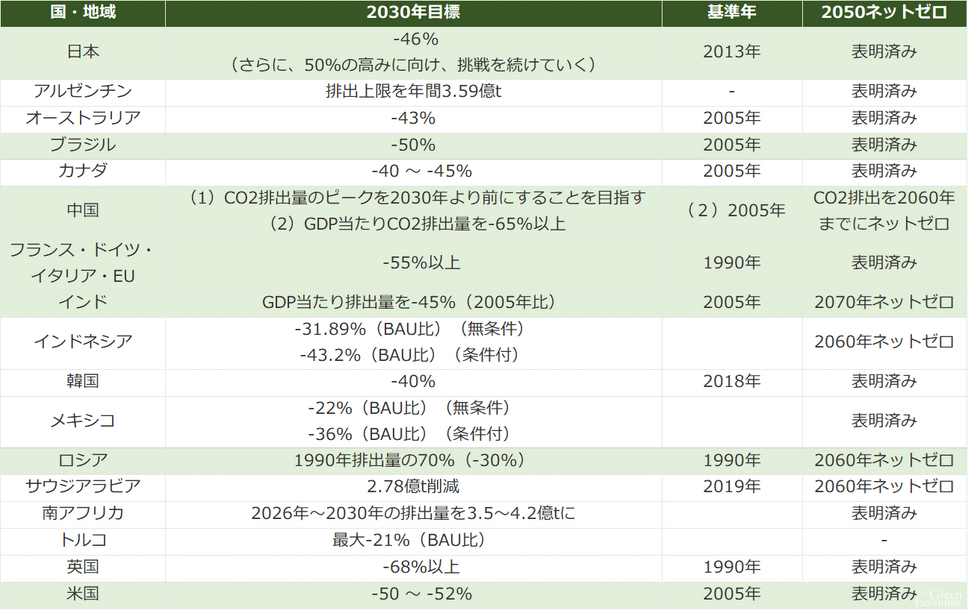

パリ協定に基づいて各国が提出した目標を「国が決定する貢献」(Nationally Determined Contribution:NDC)といいます。

日本のNDCは2020年3月30日に決定されました。当初は「2030年度に 2013年度比-26%(2005年度比-25.4%)の水準にする削減目標を確実に達成することを目指す」としていましたが、米国主催気候サミットにおいて新たに「2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指すこと、さらに50%の高みに向け挑戦を続ける」と表明。2021年10月22日に新たな削減目標を反映したNDCが決定され、国連に提出されています。

各国の目標値は下の通りです。

※外務省HPを参考に作成

※塗りつぶしは排出量上位国(2021年)

パリ協定のPros and Cons

京都議定書の反省を受けて採択されたパリ協定ですが、長所もあれば短所も存在します。

パリ協定の長所

パリ協定に関して評価されるべき大きなポイントは「途上国も対象である」点です。

気候変動や温室効果ガス排出用の削減に関しては、これまで温室効果ガスを排出することで経済発展を遂げてきた先進国と、これから発展をしたい途上国との間で対立がありました。しかしパリ協定では気候変動枠組み条約(UNFCCC)に基づき159か国・地域が参加し、総排出量の86%をカバーするに至りました(2017年8月)。

これが非常に重要で、たとえば2021年の温室効果ガス排出量1位は中国で全体の27%を占めています。しかし中国はUNFCCCのカテゴリで見ると「非附属書Ⅰ国」、つまり途上国のくくりに入るので、京都議定書では排出目標が課されていませんでした。

パリ協定の欠点

一方で、短所もいくつか存在します。

1つは、「目標達成」が義務付けられた京都議定書に対して、パリ協定では「目標設定」にとどまっています。それゆえに目標未達の場合でも罰則はありません。

さらに削減目標の設定も各国にゆだねられているため、パリ協定の目標である1.5℃達成に必要な削減量に対して、参加国の削減目標合計が不足しているというのが現状です。

まとめ

パリ協定は、2020年以降の地球温暖化対策として成立した世界的な決まり事

温室効果ガス排出量削減目標の提出と5年ごとの更新を義務付けている

京都議定書と異なり、途上国を含めた全世界に対して削減を求めている点で画期的

日本は2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目標としている