ざっくり解説

GHG(Green House Gas)=温室効果ガス

温室効果ガス(GHG)は、「温室効果」を持つガスの総称です。温室効果ガスといえば二酸化炭素(CO2)をイメージしますが、メタンや一酸化窒素なども温室効果ガスに含まれます。

GHG(温室効果ガス)とは?

GHG(温室効果ガス)とは、名前の通り温室効果があるガスの総称です。

実はGHG(温室効果ガス)は100%悪い存在ではありません。この温室効果ガスがあることで、太陽から地球に届いた熱を地表付近にとどめることができ、それによって地球は動植物が生活しやすい温度に保たれています。

仮に温室効果ガスが全く存在しないと、太陽の熱がすべて宇宙に放出され、地球の平均気温は現在の14℃から-19℃まで下がるとも言われています。

GHG(温室効果ガス)の種類

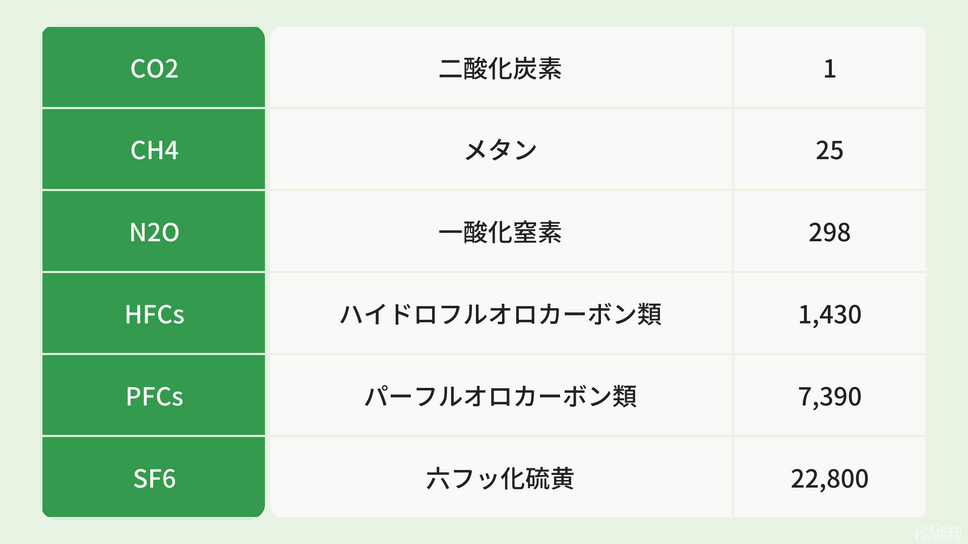

先ほどお伝えした通り、温室効果ガスには複数の種類が存在します。一般的に削減目標の対象となるのは京都議定書で定められた以下の6種類です。

・二酸化炭素

・メタン

・一酸化窒素

・ハイドロフルオロカーボン類

・パーフルオロカーボン類

・六フッ化硫黄

これらのガスは温室効果の程度が異なり、地球温暖化係数という数値で表されます。

こちらが地球温暖化係数の一覧です。二酸化炭素を1として、メタンは25倍、一酸化窒素は約300倍温室効果があるということです。

GHG(温室効果ガス)を削減しなくてはいけないわけ

前述のとおり、温室効果ガスそのものは悪いものではありません。ではなぜGHG(温室効果ガス)の排出量を削減しゼロエミッションを目指すのでしょうか?

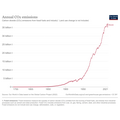

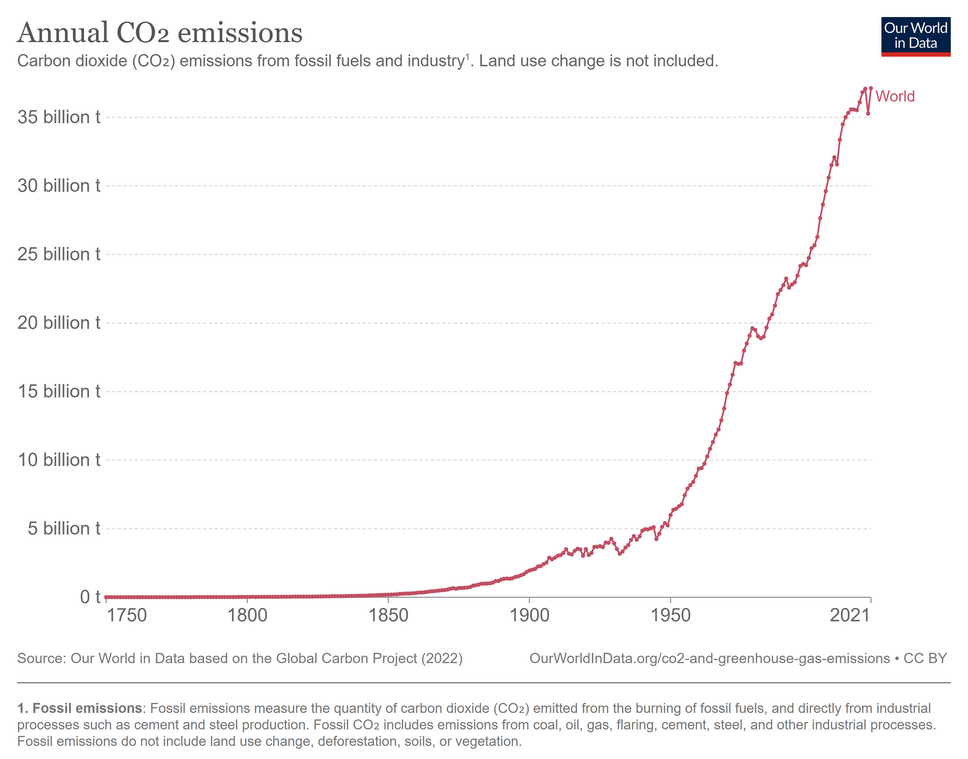

それは産業革命以降、化石燃料の使用が活発化し、大気中に排出される二酸化炭素の量が急増。それにより地球温暖化や気候変動が引き起こされていると考えられているからです。

下のグラフは1750年から現在までの、化石燃料由来のCO2排出量を表しています。見てわかる通り、過去100年でこれまでにないスピードで急増しており、温室効果ガスの濃度はこの200万年で最も高い水準と言われるほどです。

GHG(温室効果ガス)増加と気候変動の科学的な関連性

GHG(温室効果ガス)排出量の増加と地球温暖化・気候変動についてはさまざまな議論が交わされていますが、国際ルールなどで一般的に基準とされているのはIPCC(気候変動に関する政府間パネル)が発表している報告書です。

IPCCは1988年にWMO(世界気象機関)とUNEP(国連環境計画)のにより設立された期間で、人為的に引き起こされた気候変動に関して、科学的な知見から評価をしています。

IPCCは1990年から現在まで複数の報告書を発表していますが、2021年に発表された第6次報告書ではわたしたち人間の活動と温暖化・気候変動の関連性について「疑う余地がない」と発表しています。